- 城市:上海

- 發布時間:2019-11-12

- 報告類型:市場報告

- 發布機構:克而瑞

??導讀

??不買房的“滬漂”,是買不起還是沒必要?

◎ 研究員 / 馬千里,周奇

??對于上海等特大城市,大量的外來人口使得我們通常認為即使在居高的購房門檻下也依然存在著大量的置業需求。不過,在做出這樣的估計時,一般會忽略外來人口在本地的長期居住意愿。因為之于房地產市場來說,只有愿意留在本地并長期居住在本地,其居住需求才有較大的可能性轉化為購房需求。因此,要看外來人口的剛性置業需求,就要看在還未買房的外來人口中有多少愿意長期居住在本地。接下來,我們將利用流動人口調研數據,通過對外地人留在上海的意愿、目前是否擁有住房、長期居住在上海的意愿等多個指標進行分析,來探討上海外來人口中究竟有多少具有置業需求?這些置業需求中又有多少是否會受購買力的限制?

??01

??4成以上常住人口來自外地,帶來3.58億平方米住房需求

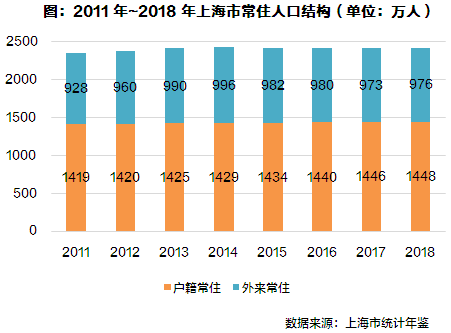

??在外來人口總量方面,作為全國最具吸引力的城市之一,上海虹吸了其他城市大量的流動人口。從上海市歷年外來常住人口總量來看,2011年后上海的常住外來人口數量就已突破900萬,但自2013年后上海出于緩解城市公共服務壓力、改善城市人才結構等多方面原因實施了人口控制新政,導致近幾年外來人口增量明顯下降,外來人口總量也呈現出減少趨勢,至2018年常住外來人口規模較2014年減少了20萬左右。

??雖然近幾年外來人口常住總量有一定的下降,但整體仍然維持在960萬以上,總量逐漸趨于穩定。截止2018年年末,上海市常住人口總量達2424萬,其中外來常住人口總量為976萬。這意味著,在上海市2400多萬的常住人口中有4成以上都是外來人口。巨大的人口規模也為上海帶來了大量的居住需求,根據上海市最新公布的城鎮居民人均住房面積36.7平方米粗略推算,2018年上海市外來人口的住房需求高達3.58億平方米。

??02

??住房需求不等于購房需求,可歸為“剛需”的外地人不足3成

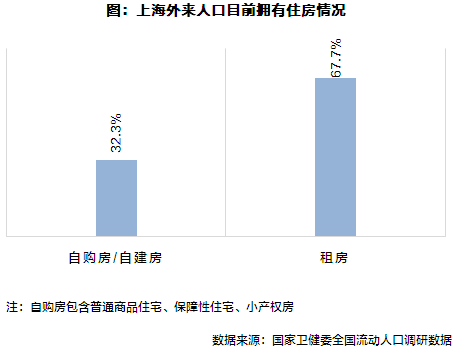

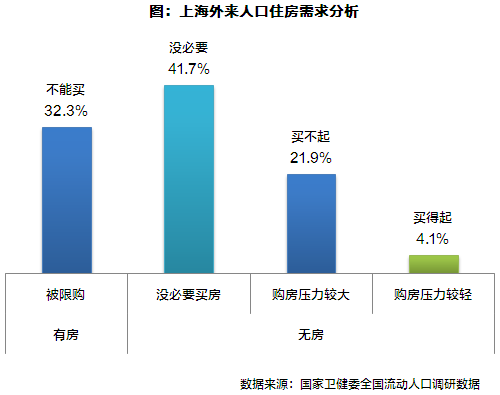

??盡管外地人帶來的住房需求規模龐大,但這些人并不是都有買房的需求。首先,有相當一部分外地人已經在上海擁有住房。根據流動人口調研數據中“目前在本地住房性質”這一指標統計,外地戶籍的常住居民在上海擁有自有住房的比例高達32.3%,這些已經擁有住房的外地人,顯然已不能歸為剛需。

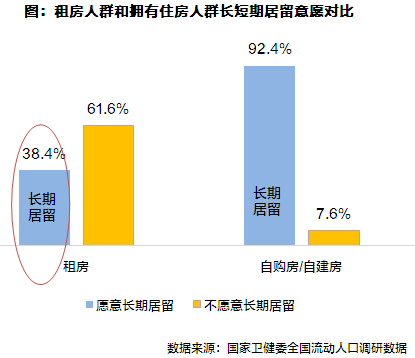

??其次,從居留意愿來看,也不是所有外地人都愿意在上海長期居留。對于短時間居住在上海的外地人來說,買房的必要性也不大。只有愿意長期居住在上海,其居住需求才有較大的可能性轉化為購房需求。參考外地人在滬購房條件之一(需連續繳滿5年以上的社保或納稅),我們以5年作為界限來衡量外來人口是否在上海有長期居留意愿,即外地人留在上海5年以上才能算長期居住。根據調研數據,在上海流動人口中,在租房戶中,超過六成住房戶只會是上海的“過客”,真正愿意在上海長期居留的只有38.4%。

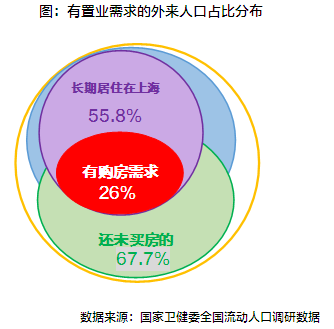

??綜合以上兩點來看,同時滿足“租房戶”和“長期居住”的外來人口,只占到全部上海外來人口的67.7%×38.4%≈26%。也就是說,即使上海有976萬的外來常住人口,但有需求買房的外來人口僅有254萬左右,帶來的置業需求大約為9300萬平方米。

??03

??高房價限制購買力,高質量客戶比例被壓低至4.1%

??由上一節可以得出,在上海有購房需求的外地人占當地常住外來人口總量的比例僅有26%。事實上,實際可轉化的購房需求量還要遠遠低于這一水平。除了因為上海嚴苛的限購政策外,高房價對購買力的限制也是最重要的影響因素。

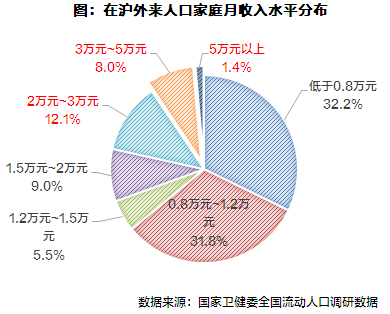

??根據最新的流動人口調研數據來看,外來人口在滬多從事制造、批發零售等薪資水平相對較低的行業,家庭平均月收入約在1.2萬元/月左右,中位數則在1萬元/月。進一步細看,接近7成的外來人口在滬家庭收入低于1.5萬元/月,僅有不到1/4的外來人口家庭月收入在2萬元/月以上。而同年上海市商品住宅成交均價已在5萬元/平方米左右,二手房成交價格也接近4萬元/平方米,大多數外來人口的購買力顯然難以支撐上海的房價水平。

??聯系目前上海房價水平[1]來看,若要在上海能夠有選擇地買剛需房,家庭月收入水平至少需要達到2萬元以上。在有需求購房的外來人口中,家庭月收入水平在2萬元以上的比例約為15.7%,還要低于21.5%的全市水平。換言之,在900多萬的外來常住人口總量中,有置業需求同樣也有購買力支撐的外來人口占比僅有4.1%,這部分人轉化的購房需求量僅為1500萬平方米左右。

??[1]目前上海二手房掛牌價中位數在370萬左右,不妨假定350萬元為上海剛需房購房能力的篩選標準,按30%的首付比例、30年貸款時限計算,每月月供大約需要1萬元/月左右,即家庭月收入水平需要在2萬元以上能較輕松地覆蓋貸款月供及日常生活等開支。

??04

??相比于養老配套,更應關心核心客群的子女教育需求

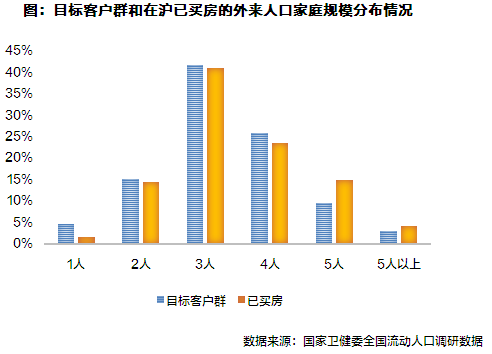

??除了居住意愿和購買力外,家庭因素也是影響客戶購房決策的重要因素。進一步研究上文所述的4.1%家庭,首先從家庭成員規模來看,這些未購房但有買房能力較強的外來人群(下稱目標客戶群)家庭成員規模分布,和已買房的家庭成員規模分布相似,均是以2~4人的小型家庭結構為主,不過在目標客戶群中一人家庭的比例明顯要比已經買房人群中的比例高。出現這種現象主要是因為還未結婚的外來人口,當前只需要滿足自我居住需求即可,還未面臨子女教育等難題,購房需求并不迫切,因此在未置業人群中這一群體的比例相對較高。

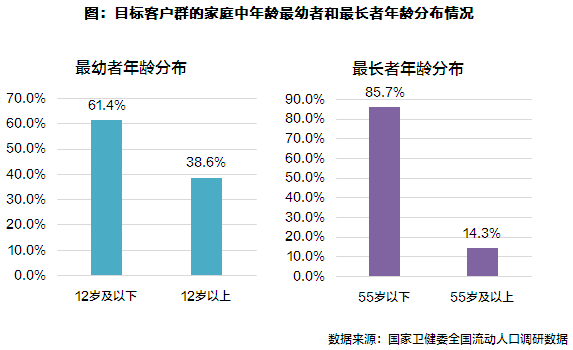

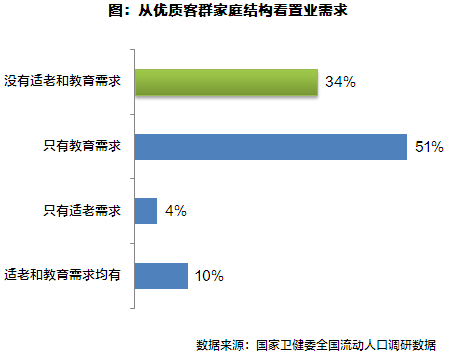

??其次,從家庭成員年齡結構來看。這些目標客戶中,有子女的外來人口比例達到76%,并且子女年齡在12歲及以下的占比達到61.4%。這也就是說,目標客群中大部分外來人口都有教育需求。因為子女年齡較小,需要老人照顧的外來人口家庭也不在少數,因此這些家庭未來還面臨著養老需求。不過,從當前來看目標客群中,家里有55歲及以上老人的占比僅為14.3%,有60歲以上老人的占比更是低至6.9%。綜上來看,相比于養老需求,在上海的外來人口當前購房更需要解決子女的教育需求。

??05

??小結:“沒必要”比“買不起”更多,剛需房也不一定要主打學區概念

??對于上海這樣的特大城市,外來人口規模也比較大,如上海2424萬的常住人口中外地戶籍人口數量占比達到4成以上,其總量已經超過多數二線城市的常住人口總量。巨大的人口規模為城市帶來了龐大的居住需求,這些需求也是當地住房市場上的潛在購房需求。但實際在上海買房的外來人口比例并不高,也就是說外來人口的居住需求轉化為購房需求的比例并沒有預期的高。究其原因,主要是一般在評估外地人的置業意愿時并未考慮其居住意愿,而對于短期內留在上海的外來人口來說顯然沒有買房的必要,這導致外地人的置業意愿往往被高估。

??結合外來人口的長期居留意愿進行評估后可以發現,在上海的外來人口中需要買房的人并不多,占比還不足三成。進一步聯系房價和收入水平測算可知,在32.3%的有房者之外,上海大約有21.9%外來人口購房壓力較大;但還是沒必要買房的短期居留者更多,占比達到41.7%,較“買不起”高出近20個百分點。

??對于能買得起且有置業需求的外地人,放到整體來看,占上海外來人口總量的比例還不到5%。粗略估算,這些人能帶來的購房需求總量將近1500萬平方米,足以支撐上海4-5年的剛需產品去化[2]。因此,即使在嚴格的多重條件篩選下,外來人口可轉化的置業需求規模仍然十分可觀。

??從家庭成員年齡來看,大部分家庭的孩子年齡都不大,孩子年齡小于12歲的家庭占比在六成左右,對于優質剛需客群而言,子女教育配套仍會是購房時關注的主要問題。但需要指出的是,不少家庭的子女已經邁過了少年階段,剛需房也不是“非學區不可”:有34.4%的家庭成員均為青壯年,即成員年齡均在12-55歲之間,這些家庭沒有直接的學區和適老化需要,在住房選擇上也更為靈活。

??[2]按統計局寬口徑計算