??“可持續(xù)生活實驗室”,由清華大學藝術與科學研究中心“可持續(xù)設計研究所”與“共享社區(qū)發(fā)展中心”合作創(chuàng)建。這里既是可持續(xù)生活的科普教育場所,也是環(huán)保設施的實驗與測試空間。項目組利用六個6m的集裝箱模塊房,在北京順義郊區(qū)構建出布局合理、空間錯落有致的模塊化住宅,將綠色、健康、低碳的生活理念應用到真實的生活場景中,從而帶動更多人關注、理解并參與到可持續(xù)生活的實踐中。該項目嘗試從集裝箱房屋建造、清潔能源利用、生活垃圾處理、中水設施與沼氣系統(tǒng)應用、有機種植等環(huán)節(jié)入手,構建一套綜合的系統(tǒng)解決方案,并探索將實驗成果拓展到新型共享社區(qū)的構建中。

??項目名稱 “生菜屋”可持續(xù)生活方式實驗室

??業(yè)主 牛健

??地點 北京順義

??竣工時間 2014年7月

??建筑面積 88.5m2

??集裝箱模塊數(shù)量 6個

??可持續(xù)設計團隊 劉新、胡也暢、陳蔚然、蘇羽融、徐浙桐、楊旭、尤婉蓉(清華大學美術學院)

??建筑設計團隊 賀鼎、王蔚、孔令晨、李眈(清華大學建筑學院、湖南大學建筑學院)

??攝影 黎敏斐(清華大學美術學院)

??現(xiàn)有的土地政策和普遍的房地產開發(fā)的模式下,居住者被排除在了住宅的設計、建造過程之外。而現(xiàn)有的與綠色建筑相關的概念,又將其技術系統(tǒng)完全獨立于居住者的使用過程,無法實現(xiàn)居住者作為居住主體的參與性。針對這一普遍現(xiàn)狀,清華大學藝術與科學研究中心“可持續(xù)設計研究所”與“共享社區(qū)發(fā)展中心”合作創(chuàng)建“可持續(xù)生活實驗室”,通過這個項目,他們對“住”、“宅”和可持續(xù)設計給出了另一種設想。生菜,象征著農耕生活和農業(yè)系統(tǒng),將項目昵稱為“生菜屋”表達了主創(chuàng)對田園生活的無限向往。現(xiàn)代生活使住宅變成了掛著昂貴價簽的消費品,而“可持續(xù)生活實驗室”嘗試使人重新思考住宅、自然和居住者的關系。

??人的主體性能否在住宅中被重新表達?居住者能否作為主體,重新成為“宅”的構想者并參與到“住”的過程當中?可持續(xù)的生活方式是否應當取代單純的生態(tài)技術,而成為下一代可持續(xù)住宅設計的核心?這樣的理想在這一案例中是如何實現(xiàn)的,又能否被廣泛地推廣和應用?帶著這些問題,我們訪談了可持續(xù)生活實驗室的主要發(fā)起者。

??一、項目背景和觀念

??賀鼎:“可持續(xù)生活實驗室”是一個臨時住宅,更是一種事件性的實

??驗,發(fā)起的具體背景是怎樣的?項目針對怎樣的現(xiàn)實問題,寄托了怎樣的訴求呢?

??牛健:“可持續(xù)生活實驗室”針對人類對美好生活的無限追求和地球有限承載之間的矛盾,嘗試在都市社區(qū)中創(chuàng)造全新的主流生活方式,我們期待它可以大規(guī)模復制,實現(xiàn)可持續(xù)的生活方式。從這個意義講,這個實驗室只是共享社區(qū)計劃的一期項目,一個單戶實驗,主要做農耕生態(tài)系統(tǒng)與建筑的融合,通過設計人員對項目的整體測試和跟進,為二期10戶的小社區(qū)實驗做準備。

??我們期待這個項目完成人和自然、人和人的關系重構。現(xiàn)代建筑排除具體人群在設計、建造和使用過程中的主體性,先建宅后住人的開發(fā)方式,一群不認識的人,突然集中于一處集合建筑中,造成一系列人類惡果。原子化的人,人極難交往,違背人交往與協(xié)作的要求。每戶入一宅,為滿足生活的需要,使用大量技術系統(tǒng)與功能空間,在一宅中堆積了大量的物,消耗大量的能源。人的有機代謝不能在本社區(qū)循環(huán),城市的單向排放,造成城市水與有機質從資源轉為水、垃圾困境。人的所有需求只能通過貨幣唯一媒介交換,冰冷了人際關系,排擠了閑置資源加入交換的幾率,直接交換的效率,大幅推高全社會的總物耗,封閉了人際交際的通道。人際缺少直接的物、事、情的交流,失去了公共空間與敘事的日常訓練,造成社區(qū)、城市、國家與國際事務的公共治理困境。建筑僅宅不住,不緊密融入生活,不與住者深度互動,就找不到人類對美好生活的無限追求和地球有限承載的答案。

??賀鼎:“可持續(xù)生活實驗室”與一般的傳統(tǒng)建筑有什么區(qū)別?通過這個項目,您想要表達怎樣的觀點?回應怎樣的社會問題?

??王蔚:“可持續(xù)生活實驗室”考慮了大概五輪方案,主要圍繞建設周期、使用功能、建筑材料可持續(xù)性等問題展開設計研究。場地的選擇存在著不確定性,因為土地性質非常制約這樣一個項目,所以它必須滿足建造時間短、可以回收、使用功能便捷,有這幾項的限定,我們最終考慮采用二手集裝箱和集裝箱模塊房進行設計和建造。兩者之間有一定區(qū)別:二手集裝箱一個是回收的空間容器,需要后期改造才能使用,而集裝箱模塊房是在集裝箱自身的特性上提取的工廠預制化和標準化的空間容器。無論是集裝箱模塊房還是二手集裝箱項目,在國內外人居環(huán)境中的發(fā)展趨勢都比較快。

??雖然都是以工業(yè)化產物的身份來作為基本的空間單元,但是它的產生和發(fā)展卻具有很強的民間性和自發(fā)性。隨著英國都市空間規(guī)劃組織的ContainerCity 項目自2001年成立以來,組織策劃了逾20個規(guī)模不等的集裝箱建筑項目,小至利用幾個集裝箱,大到利用數(shù)十個集裝箱,大多以公益性項目為主。如社區(qū)服務中心、學校、服務站等都取得了廣大市民的認同。

??我們所設計的項目最終也是采用這個策略或者這種建設模式,但是這個項目與其他的國內集裝箱房項目不同在于,還有一部分需要業(yè)主自發(fā)性地來完成,如內容功能布局、能耗體系、綠色種植等配套設備,其最主要是業(yè)主完成二至三年的自我實驗性體驗生活。這個項目非常有意義的方面:如模塊化設計策略簡化了工作周期,對口的供應商減少施工建造時間,留出了相當充裕的綠色種植時間。所以現(xiàn)階段對于我國當前一些臨時性和功能性的建筑完全可以考慮用二手集裝箱或集裝箱模塊房的設計或建設完成,可以有效減少設計周期和施工周期,從而達到有效地綠色設計和建造。

??賀鼎:“可持續(xù)生活實驗室”是基于怎樣的理念和概念框架展開的?您是針對怎樣的問題、抱有怎樣的目的呢?

??劉新:“可持續(xù)生活實驗室”希望將綠色、健康、低碳的生活理念應用到真實的生活場景中,從而帶動更多人關注、理解并參與到可持續(xù)生活的實踐中。項目組利用6個6m的集裝箱,在北京順義郊區(qū)構建出布局合理、空間錯落有致的模塊化住宅。該項目嘗試從集裝箱房屋建造、清潔能源利用、生活垃圾處理、中水設施與沼氣系統(tǒng)應用、有機種植等環(huán)節(jié)入手,構建一套綜合的系統(tǒng)解決方案,并探索在將來拓展到新型可持續(xù)社區(qū)的構建中。該實驗室既是科普教育的場所,也是環(huán)保設施的實驗與測試空間。作為一間“活”的實驗室,牛健老師一家居住其中,不僅照顧各種設備、蔬菜花草,也在測試設備的運行情況,計算普通家庭的能源消耗與各類垃圾回收處理的可能性。項目組的設計師們除了參與規(guī)劃綜合循環(huán)系統(tǒng),構想集裝箱建筑和景觀效果,設計工作與居住空間及其中的種植設備,還要繪制故事版和實驗室的工作流程,以幫助參觀者理解低碳生活的要點,以及未來可持續(xù)生活的諸多可能性。

??我們項目組原本有個綠色種植實驗室的計劃,即搭建一個集裝箱空間,將有機種植、魚菜共生、綠色能源技術等集成在一個系統(tǒng)中,用于健康食物與低碳生活的流動展示和宣傳。后來在與牛健老師的交流中了解到,他有個更為完善的計劃,一個“活”的實驗室,這個實驗室兼顧了科普教育和實驗測試兩種功能,更重要的是,在設計與建造過程中,我們都在不斷學習和積累可持續(xù)生活方式的知識和技能。

??賀鼎:目前國內外可持續(xù)設計有一種趨勢,即設計師以一種新的角色參與到社會創(chuàng)新的過程中,例如英國倫敦的 Capital Growth 和中國的CSA農場中,設計師嘗試扮演倡議者和協(xié)調人的角色,在“生菜屋”項目中,您是如何思考設計師的角色定位的?

??劉新:我看到過的一個故事可以很好地解釋這個問題:一個小女孩想要在社區(qū)一塊空地上建一座花園,但每次努力都失敗了,后來大家在她的感召下不斷加入進來,清理垃圾、石塊,平整土地,種下花草。雖然大雨摧毀了這些花草,但更多社區(qū)的鄰里加入,在小女孩的設計規(guī)劃下,集思廣益,最終建起了美麗的花園。這一過程絕不僅僅是建造一座花園那么簡單,而是大家放棄觀望和成見,積極投身到改造環(huán)境的創(chuàng)新活動中,共建家園。這就是典型的社會創(chuàng)新,小女孩在其中扮演了一個倡議者和推動者的角色,這也是設計師的角色,同時,設計有能力更深入地介入,并作為協(xié)調人,聯(lián)合政府和不同利益相關人,共同推進社會變革。所以“生菜屋”項目本身,也希望在大眾心中種下一顆“種子”,推動各種利益相關人的參與。

??這個項目中,社會創(chuàng)新(social innovation)的概念非常重要,這是實現(xiàn)可持續(xù)性的重要途徑。當設計更關注大多數(shù)人的福祉和可持續(xù)生活方式的塑造時,社會創(chuàng)新理念與設計方法的結合就顯得特別重要。社會創(chuàng)新的實質是充分利用群體的智慧和能量來解決社會問題。這隱含著兩個要點,即不僅是“for the people”,也是“with the people”。設計師要有一種新的角色定位,即不再以精英主義的態(tài)度來指點、規(guī)劃普羅大眾的生活,而是真正融入社會,體察大眾需求,作為協(xié)調人調動參與者的主動性和熱情,最終尋求問題的解決方案和美好生活的共建。在這里,設計師的角色沒有那么高大上,甚至可能無法形成自己獨有的作品,而只是眾多創(chuàng)新者的一員,但設計師——由于對人的需求、技術限定、功能性和美感的綜合把握,其所發(fā)揮的作用是無可替代的。

??二、方案設計和系統(tǒng)集成

??賀鼎:目前集裝箱模塊房的項目在國內并不多,可以說是起步階段相關設計規(guī)范導則并不是很完善,您覺得未來它的發(fā)展趨勢怎么樣?在這個項目設計過程包含了哪些設計策略?

??王蔚:早在2009年美國《商業(yè)周刊》列舉了最有可能改變我們未來10年生活方式的20項重要發(fā)明,這些發(fā)明現(xiàn)在已現(xiàn)雛形,但是尚未商業(yè)化,或者還沒有得到推廣,不過它們將在未來10年內得以普及和流行,而二手集裝箱房當時名列其中第19位,如今轉眼間五年的時間過去了,集裝箱模塊房項目依然在全世界發(fā)展迅速和成熟,如國內上海的多利農莊就是典范。

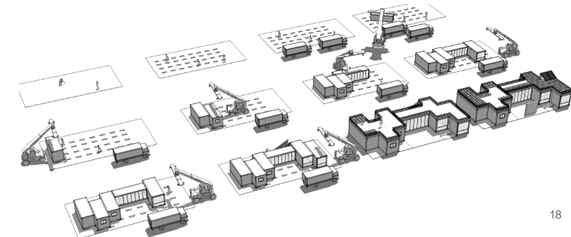

??這個項目同樣也是采用集裝箱模塊房作為建材設計參照材料,在整個設計過程中借鑒了“模塊化設計”的思路,設計中貫穿以系列化、組合化、通用化、標準化等特征進行單元模塊組合。同時集裝箱模塊也是一個結構單元,其本身就是工業(yè)化和標準化的產物,從而影響到集裝箱模塊房的“人性化”設計。這個項目由6個集裝箱模塊房進行不同的組合模式,形成多變的功能空間。6個模塊房組合按照一定的原則拼裝成一個小型的復合體,其外形多簡潔直觀,同時形成一些凹凸空間為一些院落。同時根據(jù)不同的建筑用途因地制宜地設計出不同的組合模式以滿足對建筑空間及周邊氛圍的不同需求。

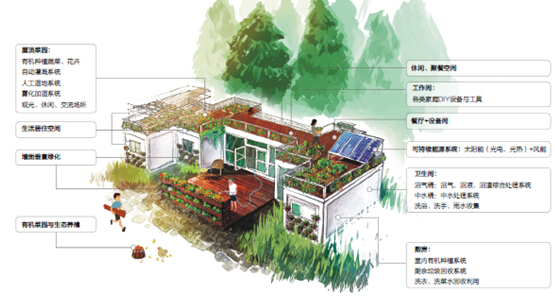

??設計方案

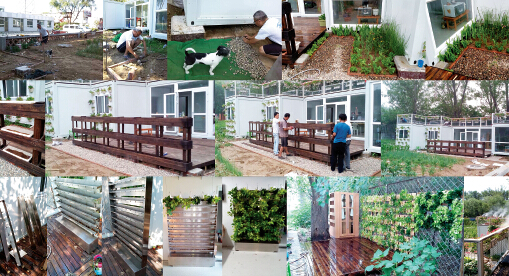

??現(xiàn)場建造過程

??種植系統(tǒng)的安裝

??建造過程示意圖

??賀鼎:集裝箱模塊有一定的自身優(yōu)勢,但是目前任何建筑空間如何與技術系統(tǒng)、種植系統(tǒng)相結合都有一定的局限,這個項目是如何解決的?

??王蔚:這個項目使用集裝箱模塊房組合的方式進行建造,在功能空間使用布局上主要圍繞室內保溫、通風、家具預制三個方面來進行內部空間的優(yōu)化。集裝箱模塊房通常由地基梁、頂端框架梁、端墻、角部框架柱、頂側框架梁、屋面、側墻、角部吊裝節(jié)點等構件組合而成,在一定程度上保證了集裝箱模塊房在未來發(fā)展標準化。在整個建筑上窗戶設計中采用百葉窗來完成遮陽與采光最佳效果;其次在集裝箱頂部設置三個小天窗和利用排風扇,使集裝箱建筑內部通風暢通,但是由于后期防水的一些原因沒有實現(xiàn)。在建筑內部的家具設計中采用“單邊式”布局家具設置,有效地使內部空間得到優(yōu)化。同時后期的廚衛(wèi)都由業(yè)主自發(fā)性地來結合需求展開安裝。在綠色種植方面,我們把整個屋頂設計為“菜園子”,在屋頂周圍也設計了綠墻來進行保溫,同時在廚房和餐廳也設計了一些立體種植面,適當?shù)貭I造一些室內的微氣候環(huán)境,來調節(jié)內部空間空氣質量。

??賀鼎:在這個項目中,需要對可持續(xù)生活的場景和技術進行構想,這必然會應用到一些特定的設計工具,請您談一談如何利用設計的方法和工具來推動項目的進展?比如我們看到的故事版和系統(tǒng)圖。

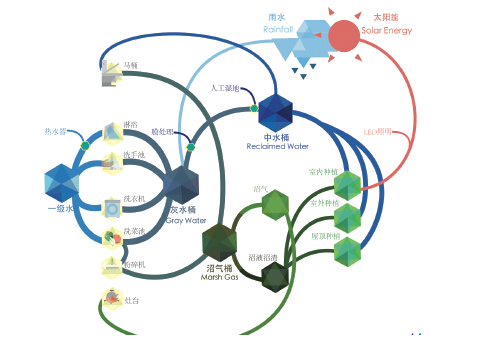

??劉新:設計是個不斷理解各種限制,提出各種可能性的過程。在這個項目中有幾個關鍵任務:可持續(xù)生活實驗室的基本功能、設施和故事情節(jié)的構想(可持續(xù)生活故事版);與之相應的生態(tài)循環(huán)技術構想(實驗室系統(tǒng)運行圖);建筑、空間和環(huán)境設計(集裝箱建筑和環(huán)境設計)。當然,如果項目發(fā)展到二期會有更多的活動策劃和服務設計需求,而目前則要專注于搭建好這個基礎性實驗平臺。

??可持續(xù)生活故事版是一張形象表現(xiàn)實驗室建筑、環(huán)境、功能分區(qū)、環(huán)保設備以及人在其中的工作、生活情境的綜合效果圖。牛健老師和他的夫人薛老師,還有假期回家的兒子都被表現(xiàn)在圖畫中,構成一幅讓我們都市人羨慕的綠色、低碳、健康,又充滿田園樂趣的可持續(xù)生活畫面。好的故事一定有明確的主題和方向,但故事情節(jié)總是曲折變化的。隨著項目的進展,故事版的繪制也經歷了多次調整。我們所講述的可持續(xù)生活方式或許還不完美,但肯定會隨著更多人的參與和關注而不斷變得豐滿和鮮活。

??實驗室系統(tǒng)運行圖則是非常技術性的描述。其中修改和調整的部分要比故事版更多。設計師并非是技術專家,在與牛健老師的交流中我們提出問題和建議,補充和完善設計思路,最終整理出切合實際的系統(tǒng)運行圖,再以視覺化的方式表現(xiàn)出來。這種設計表達沒有固定的套路,要兼顧技術流程的準確、清晰,以及視覺化的層次、協(xié)調、符號語義等。系統(tǒng)運行圖的繪制過程對于項目進展至關重要,不斷地修改和完善就是個實踐和學習過程,大家逐漸對實驗室的最終狀態(tài)有了更明確的概念。當然,盡管實驗室已經落成了,但對系統(tǒng)圖的修改還在繼續(xù)。

??賀鼎:作為一名技術專家,請介紹一下項目技術系統(tǒng)有怎樣的獨特性?以及您對種植系統(tǒng)、選取植物都有哪些考慮?

??牛健:我用10年發(fā)展起一套參與式社區(qū)生態(tài)建設方法,它是社會與技術的融合方法,在專業(yè)研發(fā)支持平臺幫助下,在社群條件下,使中國缺少園藝傳承、動手能力的主流人群在家與社區(qū)中動手享有美好而正確的都市田園生活,居民成為設計、建構、更新全過性的田園生活主體。花、菜要選病蟲少,耐旱澇,適合所有類型的人,保證生手開始就能成功。花,我們主選垂吊天竺葵,在歐洲的陽臺、窗臺上占到2/3,不同地區(qū)有6~12月的花期,花色繁多,葉色油亮,病蟲少,耐旱澇,適合所有類型的人。菜,我們主選生菜,全年可種,一個葉能吃一餐,葉色紅、綠油亮,病蟲少,耐旱澇,適合所有類型的人。

??三、項目的實施和推廣

??賀鼎:項目推進的過程中遇到了哪些困難?比如在工期、土地、造價等方面遇到了哪些情況?

??牛健:從下決心要做到落地總計歷時123天,七換土地,三調設計。從春忙到秋。2月份開始決定做這個事情,找地的工作就開始了,從2月到5月先后去了6塊地,包括奧林匹克公園、小毛驢農場、柳林農場、

??柳林村種植園、西三旗、鳳凰嶺和順義等,因為項目有公益性質所以

??很難談攏,直到5月底用地才有了著落。先后嘗試接觸了3家集裝箱廠

??家,到5月25日簽約工廠生產集裝箱模塊。設計也因為場地的變動和工期的制約而數(shù)次調整。6個集裝箱模塊基礎價18萬元,改裝、運輸、安裝費3.8萬元,共計21.8萬元。造價和廠家的預制技術對設計形成了一定的制約。

??賀鼎:集裝箱模塊房的設計和施工與現(xiàn)階段傳統(tǒng)設計施工有一定的區(qū)別性,而您認為整個項目建造過程有一些什么樣的獨特性?

??王蔚:這個項目的前期預制和現(xiàn)場施工是由相關廠家配合來完成的,業(yè)主和我們一起來完成這個環(huán)節(jié),建筑師需要在這個環(huán)節(jié)更多的考慮是材質、模塊接口、人體尺度、功能劃分等因素,而施工方則是需要考慮生產周期、場地情況、設備調配、人員安排等因素,通過雙方幾輪的磋商協(xié)調,在建造方面基本達成一致,如建造日期、建造周期、人員安排、后期處理、配件安裝、檢測質量等幾大要素。整個建造過程大概分為7個環(huán)節(jié),分別為:1.預制模塊房到達場地;2.開始進行吊裝(每個單體集裝箱模塊房為半個小時);3.樓梯吊裝與安裝;4.每個集裝箱模塊房之間的對接防水橡膠安裝(5個節(jié)點);5.7個室內門安裝;6.6個模塊房屋頂施工處理;7.掃尾處理。通過一整天施工觀察記錄下了集裝箱模塊房與傳統(tǒng)建筑施工區(qū)別在于(1)集裝箱模塊房是可回收材料;(2)其內部空間的照明和管線都是預制好的,減少二次裝飾施工;(3)在施工和運輸過程中有效節(jié)省了人力、物力,以及減少了對周邊環(huán)境的噪聲與灰塵污染。

??賀鼎:作為“共享社區(qū)發(fā)展中心”的一期實驗,目前推廣的情況怎樣?關于未來,您有怎樣的長遠計劃?

??牛健:8月16日投入使用后,吸引各方人士關注。環(huán)保圈的合一綠學院組織了一場公開活動,到訪26人。華道生態(tài)社區(qū)組織15人到訪。曾文瑾組織有機農業(yè)20人到訪。中華建筑報,有機會網(wǎng)站,社會創(chuàng)業(yè)家雜志媒體到訪。其他分散到訪30批。

??現(xiàn)在進入一期實驗,社會對話階段,積聚二期開發(fā)資源。經過一個半月與社會的對話交流,感受到生活變革的熱情,籌備在全國展開3~5個10戶的集裝箱模化住宅的實驗小社區(qū),從實戰(zhàn)中演化出一套共享社區(qū)發(fā)展模式,展開集裝箱模塊化住宅小社區(qū)的全國復制,并進入三期標準化100戶工廠化裝配式住宅的大社區(qū)開發(fā)。